Paternité, génétique et généalogie

Excellent article par Michael Gilding estimant que l'erreur de la paternité dans la population occidentale est d'environ 1% et certainement moins que 3%. Il faut noter que sur 10 générations ça impliquerait quand même plus de 10%.

Professor Michael Gilding is faculty Pro Vice-Chancellor of the Faculty of Business and Law at Swinburne University of Technology in Melbourne, Australia

RAMPANT MISATTRIBUTED PATERNITY: THE CREATION OF AN URBAN MYTH

"There is a common view that misattributed paternity is widespread in Western societies, between ten and 30 per cent of all births. Such estimates are an urban myth. The actual evidence suggests that the true extent of misattributed paternity is closer to one per cent, and not more than three per cent."

Dernièrement (janvier 2019) l'article était à

Si l'article a été déplacé. Faire une recherche avec Google avec

Michael Gilding RAMPANT MISATTRIBUTED PATERNITY

et vous la retrouvez facilement en format PDF.

Source mwl: Rampant_misattributed_paternity_The_creation_of_an.pdf

Décision de la Cours Suprême concernant la paternité.

Le Journal de Québec, 10 janvier 2019

|

Un père biologique de Lévis n’est

pas reconnu comme étant le père de son fils. L’enfant né d’un adultère

gardera comme père officiel le conjoint de l’époque de sa mère.

« Dans ce contexte, ce n’est pas la réalité génétique ou biologique qui a préséance, mais plutôt la réalité sociale des rapports entre l’enfant et ses parents »

, soulignait le juge Simon Ruel à ce moment.

Insatisfait de cette décision, l’appelant a demandé à la Cour suprême du Canada d’entendre l’affaire, ce qui lui a été officiellement refusé, jeudi. |

|

Journal de Québec, si l'article n'est pas déplacé. |

| Excellent article sur le sujet dans Le Soleil en 2020 |

| «Ces enfants-là sont-ils les miens?»

JEAN-FRANÇOIS CLICHE Le Soleil, 14 février 2020. |

| «Ces enfants-là sont-ils vraiment les miens?» L’idée de

ne pas être le père biologique des gamins qu’on élève a longtemps été la

hantise de bien des hommes. Et il faut dire que jusqu’à récemment, les

statistiques qui circulaient n’avaient rien pour rassurer les orgueils

masculins un peu fragiles : 1 enfant sur 10 n’a pas le père qu’il croit,

entendait-on souvent, et certaines sources allaient jusqu’à 1 sur 4, voire

plus. Mais les progrès de la génétique et des recherches récentes dépeignent

maintenant un portrait plus réaliste de la chose, qui suggère que beaucoup

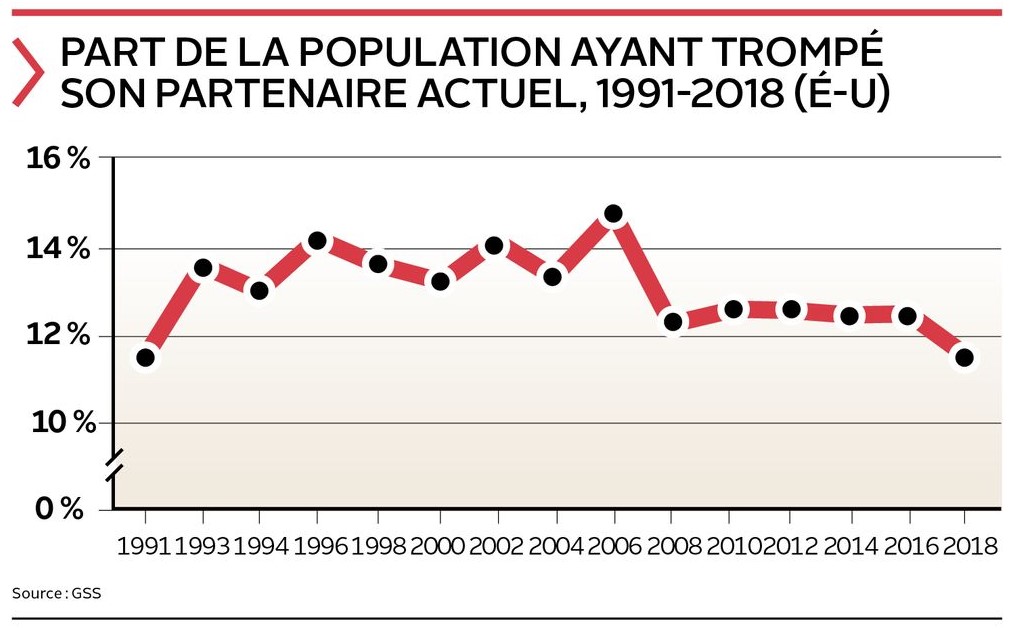

de papas s’en sont fait pour rien pendant longtemps... «Les étudiants en médecine se font généralement dire que le taux est de 10 à 15 % ; le chiffre de 10 % est largement repris dans les études et les manuels de génétique. [...Or le fait est que] les estimations fiables de l’incidence de la non-paternité sont très rares, même si diverses sources officielles en citent avec autorité», déploraient deux chercheuses britanniques, Sally Macintyre et Anne Ellaway, dans la revue médicale The Lancet en 1991. À l’époque, les études les plus «pessimistes» indiquaient que 30 % des enfants anglais auraient un père biologique autre que le mari de la mère. Mmes Macintyre et Ellaway considéraient ces résultats comme «probablement exagérés», mais ajoutaient que «nous n’avons aucune manière d’évaluer la validité du chiffre fréquemment cité de 10 %» — qui est quand même élevé, quand on y pense. Or les tests génétiques sont maintenant beaucoup plus performants et meilleur marché qu’il y a 30 ans, si bien que l’on peut désormais (in)valider ce célèbre 10 %. Et l’automne dernier, la revue savante Current Biology a fait paraître ce qui est sans doute toujours l’étude la plus récente à ce sujet. Une équipe européenne menée par Marteen Larmuseau, de l’Université de Leuven, a analysé les arbres généalogiques d’hommes vivant de nos jours en Belgique et aux Pays-Bas et a identifié 513 «paires» qui remontaient à un ancêtre masculin commun uniquement par des liens père-fils. L’intérêt de l’exercice était que dans le génome humain, il y a un chromosome nommé «Y», qui n’est présent que chez les hommes et qui se transmet de père en fils. Alors dans chacune des 513 paires d’hommes, le chromosome Y devait montrer clairement ce lien de filiation directe — sauf si, quelque part dans le passé, l’arbre génétique indiquait un père qui n’était pas «le bon», pour ainsi dire. Les chercheurs avaient également une méthode pour estimer à quand remontait la «paternité extra-paire», comme ils l’appellent. Muni de cet indicateur, M. Larmuseau et ses collègues ont pu calculer des taux de non-paternité pour les naissances survenues à partir du XIVe siècle (!) jusque dans les années 1970. Résultat : dans l’ensemble, ce ne sont pas 25 %, pas 10 %, mais bien 1 % environ des enfants n’avaient pas le père indiqué par l’arbre généalogique. Taux variable Fait intéressant, ils ont aussi trouvé que le taux variait pas mal selon les époques et les milieux sociaux. Ainsi, dans les petits villages, la «paternité extra-paire» ne concernait que 0,6 % des gens, contre autour de 2,3 % dans les villes où la densité de population excède les 10 000 habitants par km². De même, ils ont pu évaluer le statut socio-économique pour une bonne partie des pères (ou «non-pères») puisque les archives généalogiques mentionnent souvent les métiers : chez les classes moyennes et supérieures, le taux de naissances illégitimes ne dépassait pas 1 %, mais il atteignait 4,1 % dans les familles pauvres. La Révolution industrielle a également fait grimper la «paternité extra-paire» jusqu’à 12 % dans les quartiers ouvriers belges et hollandais du milieu du XIXe siècle, voire jusqu’à 36 % chez les domestiques et les journaliers de Bruxelles. Les raisons derrière cette hausse ne sont pas entièrement claires, notent M. Larmuseau et ses collègues. Dans les classes pauvres de l’époque, les pères avaient peut-être moins intérêt à s’assurer que les enfants étaient bien les leurs, puisqu’ils avaient moins (sinon rien) à léguer. Du côté féminin, il est possible que le sexe ait pu être une manière d’avoir accès à plus de ressources en milieu défavorisé. En outre, notent les auteurs, la combinaison de pauvreté, de criminalité et de densité de population des quartiers ouvriers du XIXe siècle a sans doute rendu les femmes plus vulnérables aux viols et à l’exploitation sexuelle — or le chromosome Y ne dit pas si l’enfant est né d’une infidélité «romantique» ou d’une agression sexuelle. Il est aussi possible qu’un certain nombre de ces cas soient des mariages arrangés pour sauver l’«honneur» d’une jeune fille tombée enceinte. Quoi qu’il en soit, ces résultats confirment d’autres études récentes, qui ont elles aussi conclu à des taux historiquement bas de naissances illégitimes, et ils n’étonnent guère Dominique Morin, professeur en sociologie de la famille à l’Université Laval (qui n’a pas participé à l’étude de Current Biology). «L’infidélité était un péché grave qui venait avec la crainte de conséquences après la mort. Il y avait aussi un abus de confiance qui pouvait s’étendre à tout le réseau familial [...et] des coûts économiques liés à ça parce que si vous vous retrouviez stigmatisé et coupé de la famille ou de la communauté, ça pouvait compliquer vos affaires énormément», dit-il. En outre, dans les petits villages tricotés serrés, un homme et une femme non mariés pouvaient difficilement se retrouver seuls régulièrement sans que les autres ne finissent par se douter de quelque chose. Mais ce genre de «surveillance» était beaucoup plus relâchée dans les quartiers ouvriers pauvres, où les habitants étaient pour la plupart des campagnards déracinés, n’étaient souvent que de passage et ne se connaissaient pas, ou peu. «Si vous vivez dans un village et que vous vous figurez que vous allez passer toute votre vie dans cette communauté-là, alors vos relations avec les autres sont extrêmement importantes pour vous [ce qui rend l’infidélité très risquée]. Mais si vous êtes un rural qui migre en ville et qui n’est pas sûr qu’il va rester là longtemps, c’est différent», indique M. Morin. Normalisation Les chiffres présentés dans Current Biology ne montrent pas de tendance à la hausse des naissances «illégitimes», mais on aurait tort d’en conclure quoi que ce soit, avertit M. Morin. Les circonstances ont tout simplement trop changé pour qu’un même indicateur mesure de nos jours la même chose qu’en 1920. «Les croyances et les pratiques traditionnellement reliées à infidélité ont perdu de l’autorité. On a normalisé le divorce, et dans une certaine mesure l’infidélité elle-même, alors si vous ne voulez pas endurer ça, il y a des procédures juridiques pour sortir du couple. Si vous ne voulez pas sortir du couple, la honte est moins grande qu’avant. On considère l’infidélité comme de nature plus privée, comme une chose qui se négocie à l’intérieur du couple, alors que c’était moins le cas avant», dit-il. En outre, le chercheur en psychologie du couple Frédérick Philippe, de l’UQAM, signale que les naissances «illégitimes» sont un indicateur qui sous-estime grossièrement l’infidélité, puisque tout rapport sexuel ne débouche pas forcément sur une grossesse. «Quand on demande aux gens de rapporter eux-mêmes s’ils ont commis une infidélité, les chiffres sont beaucoup élevés», dit-il. Et en effet, le General Social Survey (GSS, un vaste sondage public mené annuellement aux États-Unis) comporte une question sur l’infidélité montre des taux tournant autour de 12 %, d’année en année. «Ce que tout cela fait ressortir d’intéressant, souligne M. Philippe, c’est que l’infidélité survient dans des contextes spécifiques, comme les petites communautés par rapport aux grandes villes anonymes, et ça va changer dans le temps. Avant, la possibilité d’une grossesse sans père était un risque énorme pour les femmes, mais ça se fait plus facilement maintenant. Autrefois, on se mariait beaucoup pour des raisons économiques et les gens restaient en couple même s’ils ne s’aimaient plus, alors qu’aujourd’hui on se sépare parce que les gens ne s’épanouissent plus dans le couple, même s’ils s’aiment encore un peu. […] Alors c’est très difficile de comparer les époques parce que les raisons derrière l’infidélité ont changé.» |

|

| CHROMOSOME X, CHROMOSOME Y À en juger par leurs noms, ils pourraient être associés à des générations particulières, mais il n’en est rien : les chromosomes X et Y déterminent le sexe des gens à la naissance depuis la nuit des temps. Nos gènes forment une longue chaîne qui se replie sur elle-même pour former des «amas» que l’on nomme chromosomes. Ces chromosomes se regroupent ensuite en paire, et le génome humain compte 23. Or sur la 23e et dernière de ces paires, les chromosomes se présentent en deux «sortes» différentes, soit les X et les Y. Les gens qui naissent avec deux chromosomes X sont des femmes, et ceux qui ont un X et un Y sont des hommes. Lors de la procréation, chaque parent ne transmet qu’un seul de ces deux chromosomes à chacun de ses enfants. Les mères ne peuvent donc léguer que des X. Les pères, eux, peuvent soit donner un X, qui s’alliera au X de la mère pour faire une petite fille (XX), soit donner un Y, ce qui donnera la combinaison XY : un garçon. C’est pour cette raison que le chromosome Y est un marqueur de parenté entre les hommes qui sont reliés par des lignées d’ancêtres masculins jusqu’à un ancêtre commun : c’est parce que les Y sont transmis de père en fils. |

| Source: Le Soleil, Québec, QC, 14 février 2020. |

Dernière modification : samedi 08 novembre 2025