|

| |

Histoire de René l'aîné à Jean-Louis Landry

1880-1938

1909-1920

Installation de la famille de Louis Landry au 15 rue McGee à Ottawa.

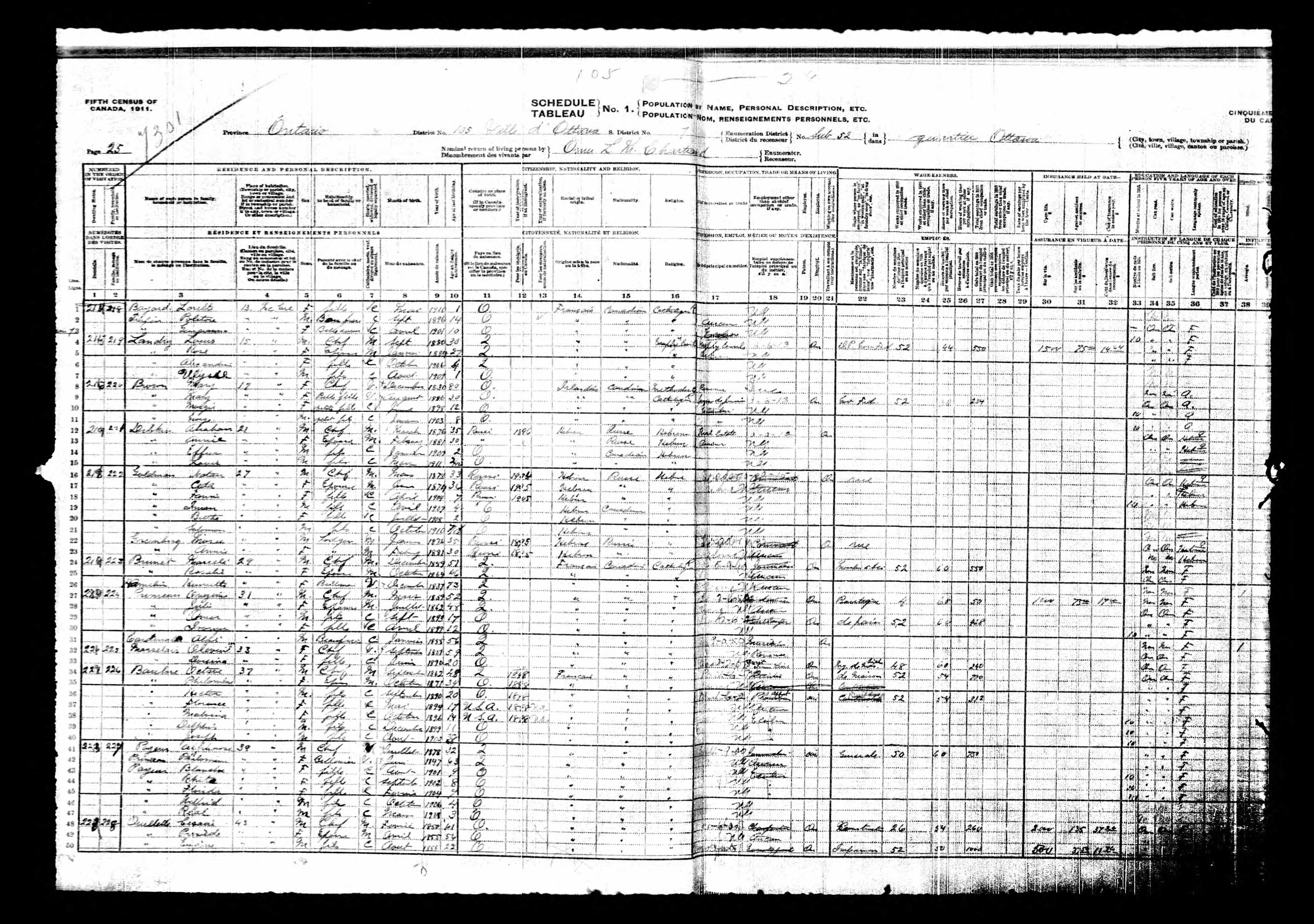

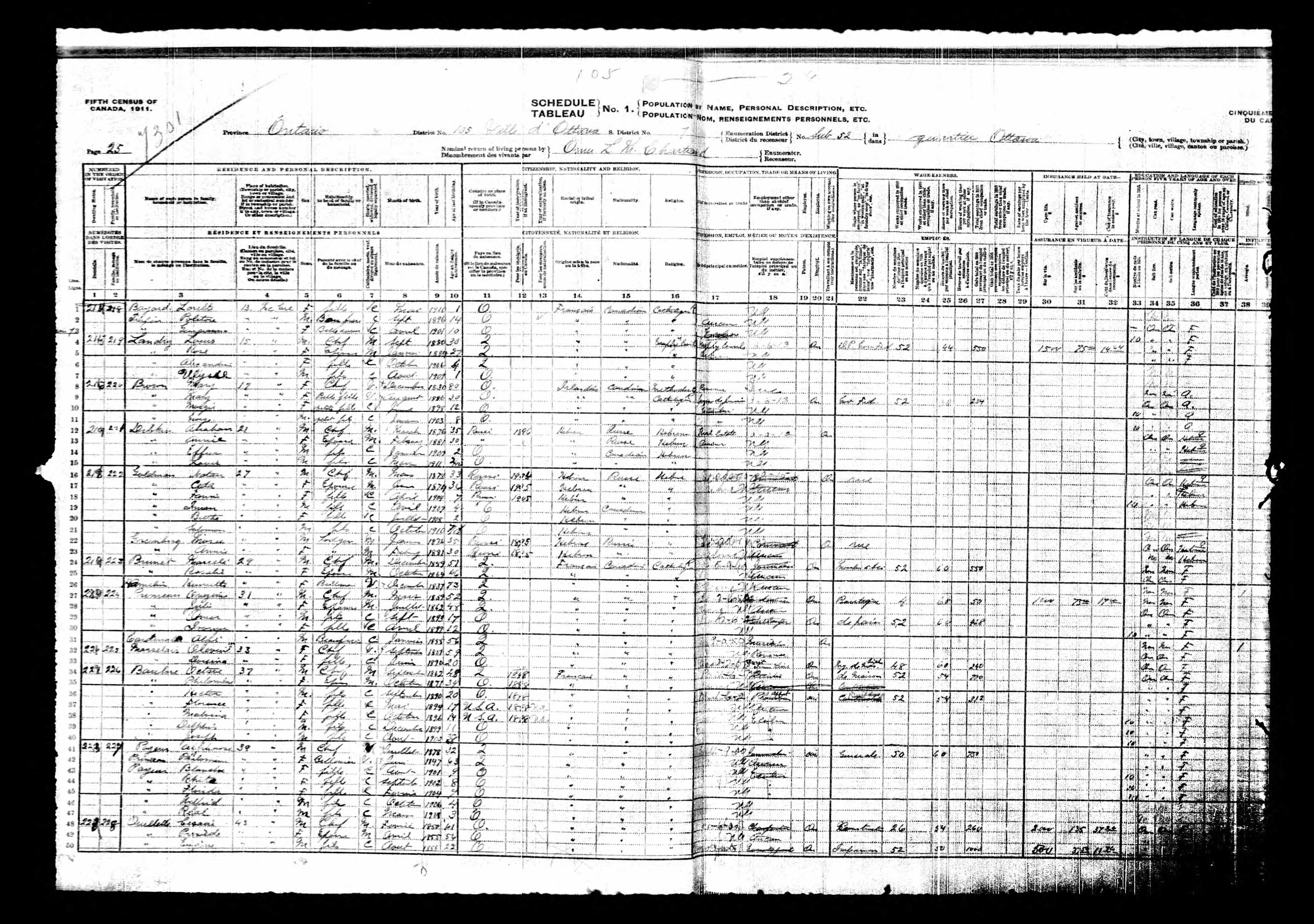

Recensement de 1911 à Ottawa

15 rue McGee, Louis, Rose,

Alexandrine, Ulysse Lignes 4 à 7

Naissance de Ulysse, Lucienne, Juliette et Jean-Louis

2 mars 1917 naissance de Jean-Louis, baptisé à la cathédrale Notre-Dame

d'Otawwa, le 4 mars.

Vers1920

Installation de la famille de Louis Landry au 119 boulevard Saint-Joseph à Hull.

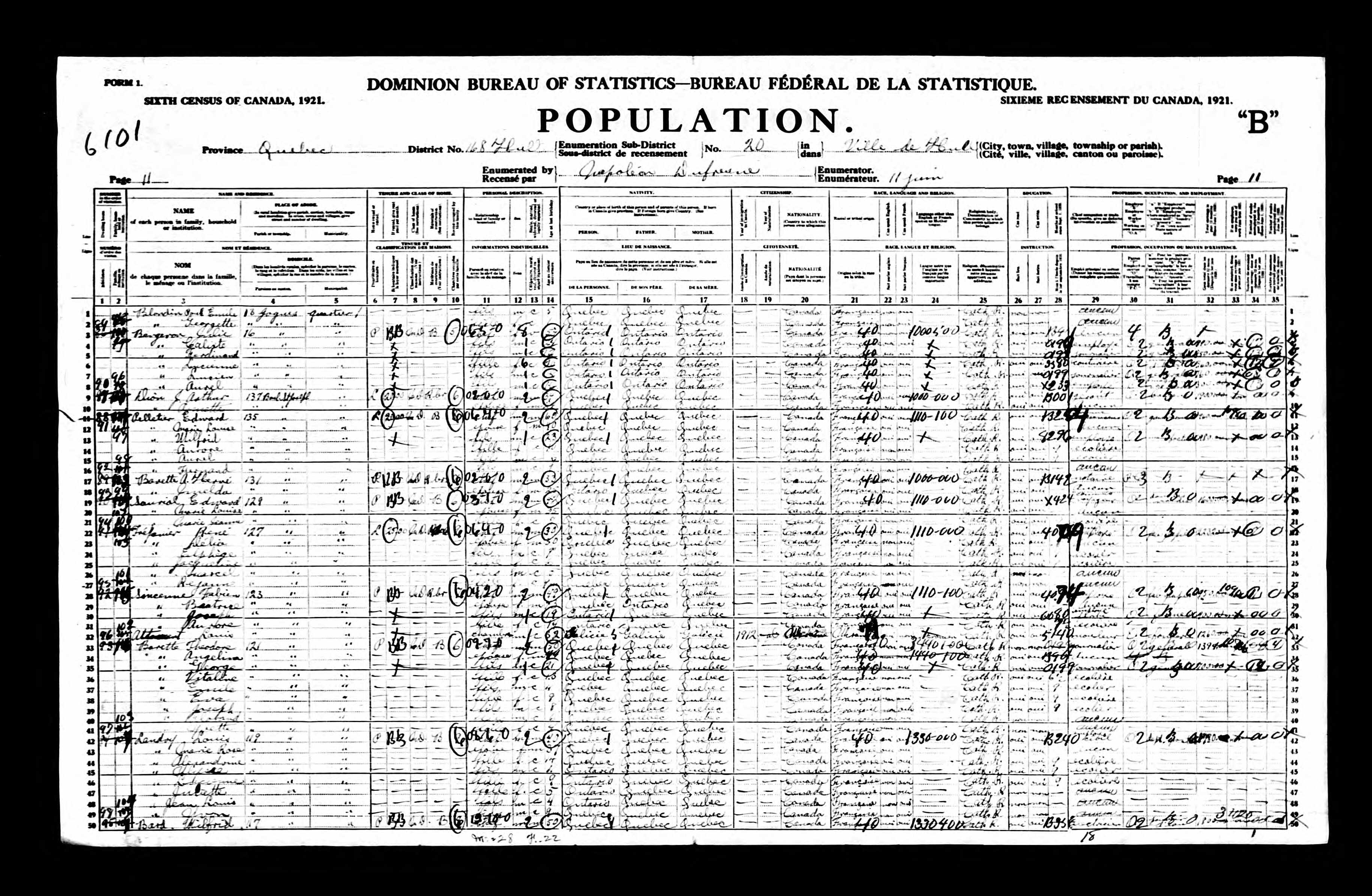

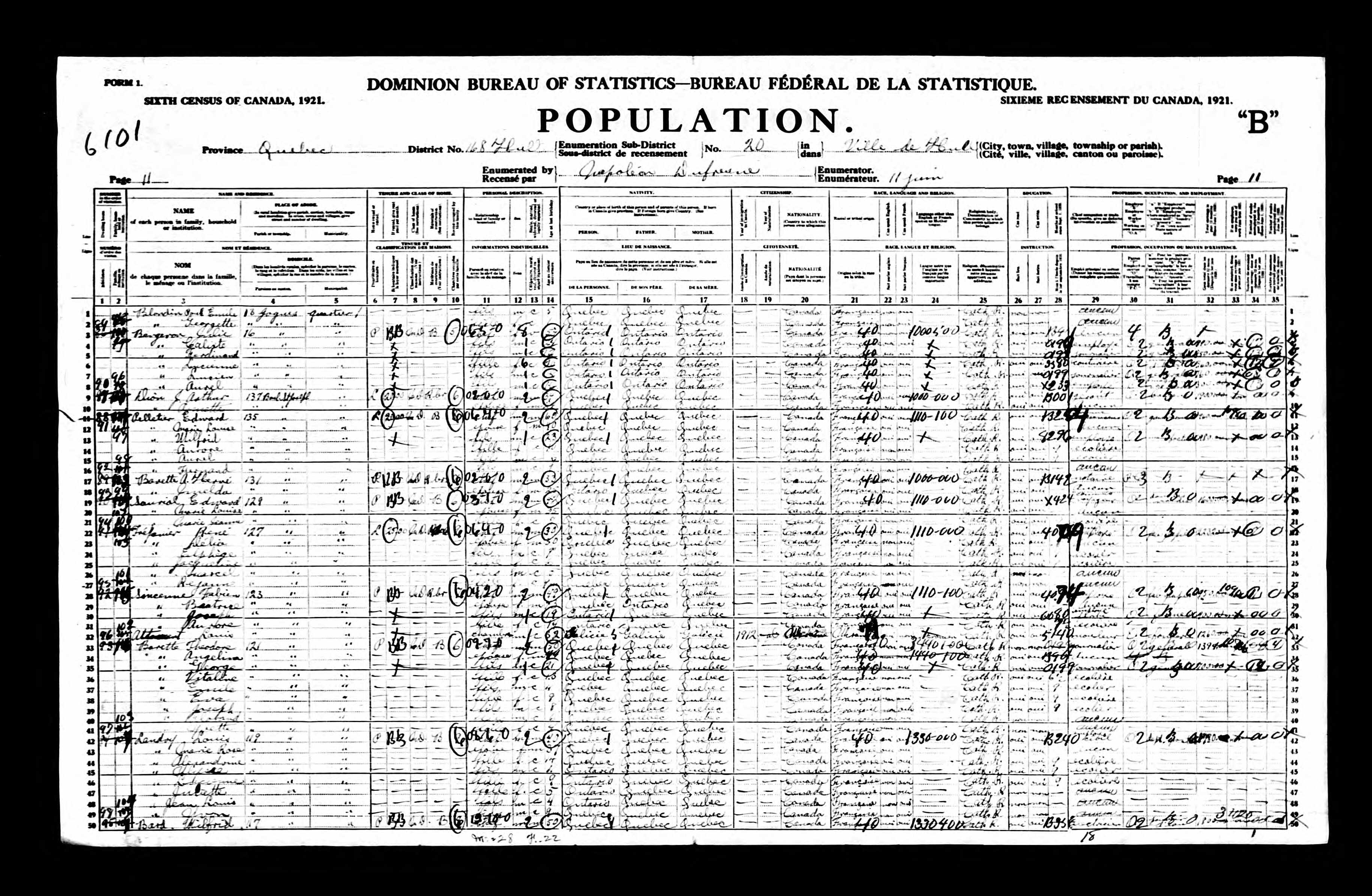

Recensement de 1921 à Hull

Louis, Marie Rose, Alexandrine, Ulysse, Lucienne, Juliette, Jean-Louis, Yvon.

Lignes 42 à 49

Naissance de Yvon, Rodolphe, Armand et Laurette.

1931-1937

Jean-Louis est probablement étudiant au Collège Saint-Alexandre de Limbourg alors dirigé par les pères du Saint-Esprit.

Durant cette période, Jean-François Pelletier y a été étudiant de 1931-1939. Voici ce qu'il en a écrit.

|

Si

j’ai opté pour Saint-Alexandre en 1931 à mes douze ans, c’est beaucoup

parce que mon frère Paul dut y aller faire ses rhéto et philo. Tous

deux pensionnaires, bien sûr, lui chez les « grands » et moi chez les «

petits ». Du reste, mes années de pensionnat ne virent, en tout et pour

tout, que trois externes à savoir les fils de Son Excellence Raymond

Brugère, ambassadeur de France : Jacques l’énigmatique, Daniel le dandy

studieux, puis ce cher Alain déjà gueulard et gavroche. Comment oublier

l’impressionnante limousine paternelle, d’allure quelque peu

plénipotentiaire, qui venait déposer le matin et reprendre le soir les

trois élèves Brugère qui toujours conservèrent, du Collège et du

Québec, un souvenir chaleureux voire ému. Je m’en suis bien rendu

compte lors d’un voyage à Paris en 1978.

S’ennuyer au collège me

paraît aberrant. Certes, j’eus quelques vifs désagréments aux mains des

Mamie, Grosse et LeBourrhis mais, dans l’ensemble, Saint-Alexandre

m’apporta huit années de bonheur quasi ininterrompu. J’y aimais tout.

D’abord, sa gaie façade en briques rouges et blanches, flanquée d’ailes

imposantes et coiffée d’un joli clocheton où trône, bavarde, son

horloge quadriface qui nous carillonnait l’heure, la demie et les

quarts, annonçant ainsi les grands moments de la journée - prière,

étude, repas et jeu. Des annexes et dépendances, j’ai surtout retenu le

charmant profil vieillot du pavillon des soeurs des Sacrés-Coeurs (lieu

tabou entre tous !), l’historique demeure du petit fils du fondateur de

Hull, un certain Alonzo Wright.

Pensez donc ! un collège en

pleine forêt laurentienne qu’on avait dû éclaircir, bien sûr, ici pour

aménager terrains de jeu et allées de promenade, là pour accommoder les

champs et communs d’une « vraie ferme » avec, au bout là-bas, la

sympathéque menuiserie du vieux M. Lutz à la grosse moustache. Mais ce

que les boisés alexandrins recelaient de plus alléchant, c’était sans

doute l’énorme érablière où chaque printemps nous allions trimer dur, à

tour de classe, pour « faire les sucres » d’abord mais pour ensuite

s’en repaître à en crever... Une lichette de tire chaude sur neige,

quel délice ! Brûle-gueule branlant au bec, le frère Jean (grand maître

des fourneaux) en souriait d’aise de sa bonne bouille édentée, tout en

surveillant d’un oeil connaisseur la riche sève aux vapeurs parfumées.

Effectivement légendaire par sa qualité qui faisait accourir toute la

région outaouaise, y compris les experts du Conseil national de

recherches, notre sirop d’érable devait beaucoup de son goût et de sa

technique, curieusement, à la France et à la Hollande transplantées ici

dans les personnes du frère Jean et du frère Chrysostome au doux visage.

En

bordure de cet insolite complexe collégial coulait la bondissante

Gatineau qui, en route vers Hull, caressait au passage notre grande île

Sainte-Marguerite reliée à la route par un mignon ponceau. Île

généreusement pourvue d’arbres, de sous-bois et de clairières, lieu de

prédilection pour les pittoresques leçons botaniques du bon père

Andlauer qui se reposait ainsi de son cours de chant où nous le

chahutions impitoyablement. Île où nous courions voir, certains jours,

les dessins fantastiques que traçaient les embâcles touffus, hérissés,

multiformes dressés ça et là par les billes en flottage libre ou

échappées de leurs trains de bois. Île aux sentiers ombreux menant à ce

fameux kiosque où les finissants venaient, un dernier soir,de juin,

nous faire leurs discours d’adieu et révéler leur choix de carrière

qui, parfois, surprenait quelque peu.

Le Saint-Alexandre d’il y a soixante-dix ans (2e partie)

Mes

meilleurs moments à Saint-Alexandre, je les dois peut-être à trois

choses : l’apprentissage de la parole, la magie du théâtre et, surtout,

à l’immense découverte du Petit Larousse. Dictionnaires et

encyclopédies me fascinent toujours et cette grande histoire d’amour

commença au Collège. C’est d’abord en salle d’études que le Petit

Larousse m’envoûta. Aussi fut-il le compagnon obligé de toutes mes

lectures (voire lecture en soi !), le précieux arbitre d’innombrables

débats parfaitement oiseux, l’étrange démêleur des matières préférées

et le remplaçant d’office des matières détestées. Si je vous disais que

l’exotisme du mot « hypoténuse » faillit me réconcilier avec les maths.

Ce mémorable Petit Larousse conserva toute son emprise même après que

ses jolies « pages roses » eurent été amputées de certaines

reproductions de statuaire classique, planches jugées scabreuses par un

pudique préfet de discipline. Façon comme une autre, je suppose,

d’interpréter Molière et son célèbre « Couvrez ce sein que je ne

saurais voir ! »

C’est Molière, justement, qui nous fournit en

mai 1936 notre pièce de fin d’année, « L’Avare ». Comme toujours, cette

production fut mise en scène par le père Daniel Barnabé, directeur

attitré de la troupe alexandrine. Fort satisfait de notre prestation,

il nous amena répéter « L’Avare » à Saint-Joseph d’Orléans près

d’Ottawa sortie exceptionnelle, vous pensez bien, pour les dix

pensionnaires que nous étions : Valmore Lafontaine, Hector Laflamme,

Bernard Potvin, Eugène Falardeau, Marc (Ovila) Saint-Jean, Clarence

Lesieur, Grégoire Farrell, Edmond Dumouchel, Marcel Chartier et moi qui

jouais Harpagon. J’avais dix sept ans. Mais déjà à quinze ans je

recevais l’honneur d’un autre premier rôle, celui de ce bravache qui

adore le vin et la gloire « Fanfan la Tulipe », pièce pleine de soldats

et de sauvages (42 acteurs !) jouée le 21 mai 1934 pour la fête de

Dollard. Fallait voir la joyeuse stupéfaction de la salle quand,

saluant soudain d’un geste large, Fanfan découvrait sa bille tondue

ras, effectivement scalpée par les Indiens - illusion rendue possible

par ma chevelure masquée sous une vraie vessie de boeuf !

Sur la

vingtaine de pièces jouées, deux autres méritent d’être signalées.

D’abord le « Thomas Morus » du 25 novembre 1937 où Marcel Chartier

(sauf erreur) incarnait si bien Thomas More, l’héroïque chancelier

exécuté par Henri VIII. J’y jouais le fidèle intendant de la maison

Morus, intendant peu convaincant alors que j’avais été un scélérat en

pleine forme dans « Le Nil rouge », super-production de mai 1935.

Remarquable reconstitution de l’ancienne Égypte, ce drame poétique fut

oeuvre conjointe, L’admirable professeur de rhéto qu’était le père

Henri Goré en créa le texte en fort beaux alexandrins, d’après un

savant canevas établi par ce fascinant égyptologue que fut le père

Louis Taché, titulaire de versification. Mon frère Paul compléta en

composant pour « Le Nil rouge » une aimable et habile musique qui

sentait presque les pyramides. Une riche distribution de 35 comédiens

mettait en vedette notre auguste aîné, Philippe Blanchard, le pharaon

dont je devenais le grand-prêtre, l’âme damnée et redoutable magicien

qui d’un coup de baguette fit surgir en scène de terrifiants feux de

Bengale ! Rôle de plusieurs centaines de vers qui révolta le père

Vichard à qui j’avais longuement expliqué que je n’arrivais pas à

apprendre son grec parce que je n’avais pas de mémoire... Ne quittons

pas les planches alexandrines avant d’y saluer le passage de tant

d’autres élèves acteurs, certains aussi doués qu’un Raymond Bériault,

d’autres aussi inattendus qu’un Alphonse Soucy ou un Rodrigue Roberge.

Et que dire de Philippe Maltais, congénitalement comique !

À

Saint-Alexandre, l’enrichissante fête de la parole revêtait moult

formes. En premier lieu, nos joyeuses soirées de famille où régnaient

chansons drôles et pitreries, saynètes loufoques et poèmes divers ; mes

prestations d’Hugo et de Jean Narrache y sont nées. Il y avait aussi le

passage de conférenciers de marque tels que l’explosif sénateur Gustave

Lacasse, l’éloquent bibliothécaire Félix Desrochers, l’éblouissant

sociétaire de la Comédie Française, Henri Rollan, qui semblait savoir

par coeur tout Racine et Corneille. Parfois on accueillait

solennellement d’éminents personnages comme le romancier John Buchan

(notamment « The 39 Steps ») devenu Lord Tweedsmuir, gouverneur-général

du Canada. Ou encore le comte Robert de Dampierre, ambassadeur de

France, dont la ravissante épouse Léïla était une poétesse yougoslave.

À la demande du père supérieur et à l’étonnement ému de l’auteur, je

lui dis en scène son beau poème « Séparation » obtenu subrepticement au

téléphone par le père Goré qui, à cet effet, avait appelé la secrétaire

de la Comtesse - la liant au secret ! N’oublions pas, surtout, les

exaltantes séances du cercle littéraire Montmorency-Laval que le père

Taché m’avait demandé de faire revivre avec lui, en 1936. Le dimanche

après la messe, sous l’oeil stimulant du Père, une vingtaine d’entre

nous s’y exerçaient au pur verbe français et aux arguments bien

charpentés : improvisations ou textes préparés, esquisses historiques,

corrections langagières, frémissants débats contradictoires où, du

premier coup, Philippe Blanchard me démolit net...

Le Saint-Alexandre d’il y a soixante-dix ans (3e partie)

La

musique aussi manifesta sa présence au Collège. En 1932, la schola

Saint-Ambroise coexistait avec les Chanteurs du Bon-Temps où se

faisaient valoir les folkloristes Tittley, Côté, Legault et Préseault

avec mon frère Paul au piano. Suivirent, en 1936, les Ménestrels de

Saint-Alexandre dirigés par le puissant ténor spiritain Frédéric

Heudes. Et qui peut oublier le violon d’Yvon Moranville et l’orgue du

frère Épiphane, coeurs vaillants et doigts trémulants ? Puisque nous

voilà à la chapelle, admirons les grandes toiles du sanctuaire ainsi

que l’autel central aux superbes pièces sculptées par M. Henri Lefebvre

d’Ottawa aidé de cet étonnant personnage que fut l’abbé Joseph Laurent,

professeur itinérant et omniscient s’il en fut. Cette belle chapelle où

le père Goré amenait ses rhétoriciens le premier vendredi du mois,

devant le Saint-Sacrement exposé, et où soudainement le Père

improvisait à voix haute les plus belles méditations que j’aie jamais

entendues. Chapelle d’où partait, un matin ensoleillé, la grande

procession de la Fête-Dieu dominée par notre supérieur à la barbe

virile. Avec cortège et sous dais, le père Droesch portait lentement

l’ostensoir le long d’un parcours précis où nous avions disposé, après

de longs travaux délicats, ces extraordinaires tapis faits de sciures

de bois agencées en dessins multiformes et multicolores, grâce à des

tamis et gabarits taillés et conservés à cette seule fin. Tapis de

sciures colorées, chefs-d’oeuvre éphémères, beautés d’un jour qui

pourtant durent toujours... dans ma mémoire !

Voilà que mes

réminiscences s’amenuisent et s’émiettent. Si je vous jetais en vrac

mes fonds de tiroirs-souvenir ? En supérieur qui se veut infirmier, le

père Droesch parcourt militairement les dortoirs où, parfois, il trouve

quelques « malades » authentiques... Érables rougis ou conifères

chargés de neige, inspiration première de mes premiers vers... Cette

troublante cave à vin (maison) que le frère Jean, échanson de service,

garde bien cadenassée... Monumentale glissoire démontable où, en luge,

nous glissions jusqu’au bout du monde... Douceur de l’increvable frère

Leutfried, dit Leufroy, qu’on prétendait « baptisé dans l’eau de

Cologne » (où naquit ce bel Allemand)... Forte supérieure surnommée

Babe Ruth, soeur Aimée gâtait les convalescents à coup de «

Corneflaques » prononcé à la française... Patinoires et ski, tennis et

balle-au-mur, anneaux du saut périlleux souvent raté... Entendre le

missionnaire Gérard Roy revêtir le banal « Ainsi soit-il » du seul sens

qui sied... Fiévreuses séances de cinéma, en salle de récréation, où

chaque film révélait invariablement un maximum de grosse action et un

minimum de bel amour (ben, voyons donc !)...

Au réfectoire après

chaque repas l’original frère Marie-Gilles, « Ti-Potte » pour les

intimes, lave ses tonnes de tasses et discute astrologie...

Admirer-qu’un père Gauchet soit aussi bon photographe (nos albums

regorgent de ses oeuvres) qu’élégant patineur de fantaisie... Le préfet

tenu d’initialer tout livre venu de l’extérieur, en guise

d’imprimatur... Charme printanier des longues rangées de serres plates

et basses, à châssis vitrés, où le frère Théodore dorlotait ses

primeurs potagères... La croix du chemin, face au pont Wright...

Crucifiantes leçons de choses du père Ratier en Belles-Lettres, étalant

au grand jour notre lamentable ignorance du français... La formatrice

mais énervante lecture qu’à tour de rôle il nous fallait faire au

réfectoire des pères, d’une voix mal assurée et d’une estrade trop

élevée - fouilli de textes français et latins où l’hermétisme le

disputait à la platitude... Obscénité involontaire des pères (français)

nous traitant de « gosses »... Scatologie volontaire du servant de

table Eugène Falardeau nous parlant du populaire « chiard »... Le père

Peghaire qui, furtivement, demande à mon frère Paul de lui jouer du

Debussy... Puissant professeur de philo que ce Peghaire qui tolérait

fort bien qu’on soutienne Duns Scot contre Thomas d’Aquin, la primauté

de la volonté sur l’intelligence et de la croyance sur le savoir !...

Perdurable ravissement d’entendre les pères (français) voussoyer le

dernier des morveux - authentique témoignage d’un respect et d’une

civilité que le Québec d’aujourd’hui comprend et pratique moins que

jamais...

Ferveur sportive du 3 mai, fête patronale de saint

Alexandre, et ferveur nationale du 24 mai, fête de Dollard... Le

supplice printanier de voir défiler, juste de l’autre côté de la

clôture, les belles filles d’la ville en route vers notre cabane à

sucre ; leur parler ? mein Gott, verboten !... Grégoire Farrell qui,

même couronné du prestigieux Prince-de-Galles, conserve sa fulgurante

maîtrise au dactylo... Ce journal personnel que le père Goré exigeait

de ses rhétoriciens et où j’osai préférer Rostand à Racine... Les

éruptions oratoires d’un Pierre Lauzé, suivies des obscures clartés

d’un Eugène Lavoie... Et cet autre Eugène, employé de ferme et

maître-cocher du temps des sucres Eugène Lévesque dont la force

herculéenne lui permet de soulever et décoincer, à lui tout seul,

l’arrière-train de son énorme traîneau à deux chevaux (où l’on

chargeait les tonneaux de sève)... Percevoir vaguement

l’invraisemblable humilité d’un Léo Leblanc... Rire sous cape de ces

conférences d’initiation sexuelle, d’accès très filtré, où chaque

moment crucial se dégonflait en inévitable : « Euh, vous savez c’que

j’veux dire ? »... Le bel éléphant de neige « sculpté » par l’équipe

Alain Brugère/Rodolphe Dumont/Eugène Lavoie... Amorce d’un contact avec

le père Eugène Andlauer, être exquis et racé dont l’amitié

vieillissante deviendra chose ineffable... Paul-Emile Proulx qui va

secrètement enduire de dentifrice les boutons d’interrupteurs au

dortoir, pour faire enrager l’exécrable surveillant qui chaque fois s’y

beurre en hurlant : « Qui donc a mis de la pâte sur le piton ? »

Le Saint-Alexandre d’il y a soixante-dix ans (4e partie)

Endiguons

le fleuve des souvenirs et tâchons de conclure, fût-ce de façon trop

personnelle. Que tentaient de faire, au juste, les prodigieux profs

Taché, Ratier, Goré, Peghaire et compagnie ? À travers toutes nos

activités collégiales, Saint-Alexandre cherchait essentiellement à nous

enseigner l’art de devenir homme, pleinement homme de coeur, de corps,

d’âme et d’esprit - des hommes adultes et donc responsables, soucieux

des vraies transcendances : beauté, bonté, sagesse et amour. Avoir soif

d’une liberté disciplinée ; que le fameux « Consacrer sa vie à la

vérité » ne soit pas simple slogan mais véritable mot d’ordre. Pour y

arriver, commencer par se vider de l’absurde prétention de savoir

quelque chose. (Car ne rien savoir et le savoir, c’est déjà beaucoup !)

Une fois le terrain déblayé, y bâtir patiemment la maison du coeur et

de l’esprit - chacun à sa façon - jusqu’à complète maturation de ses

virtualités propres. Chemin faisant, accepter le terrible poids de TOUT

penser et repenser pour soi, sans jactance mais sans crainte des dits,

on-dit et édits d’où qu’ils viennent y compris des « chefs » temporels

et spirituels. Revoir sans cesse ses propres « vérités » à la lumière

de celles des autres. Bref, acquérir une fois pour toutes ce fameux

esprit critique, à la fois courageux et pondéré, que tentaient de nous

insuffler la rigueur d’un Peghaire alliée à la finesse d’un Goré.

En

général, l’opération ne réussit qu’à force de longs efforts soutenus

par une foi passionnée en Dieu et en soi, mais attention ! le meilleur

de soi, celui qui se manifeste plus ou moins consciemment par la langue

et la culture. Hélas, la plupart d’entre nous ne voient même pas que la

langue constitue - et à proprement parler - l’étincelle de divinité qui

affleure dans l’homme. Aussi, pour nous au Québec, la langue et la

culture françaises sont-elles la principale composante de notre

personnalité collective. (À ceux qui regimbent je rappelle qu’être

français n’est pas nécessairement d’être Français... ) Par ailleurs,

personnalité collective fortement marquée au coin du spirituel - un

spirituel qui pourra parfois varier d’espèce, d’allégeance, mais jamais

d’intensité. Que là résident le bonheur et l’avenir de l’homme

québécois - comme de l’Homme tout court - demeure vrai au point où tout

le reste - argent, pouvoir, carrière, succès - sont comme n’étant

pas... Ce qui n’exclut en rien (bien au contraire !) un constant

émerveillement devant la compagne, les enfants, l’ami fidèle, un bon

vin et une belle musique, notre soeur l’eau et notre frère le soleil.

Notamment de ce soleil couchant que nous goûtions parfois au Collège

quand, rassemblés autour de la Grotte et de son ruisselet, nous

entonnions à pleins poumons le chant à la Vierge :

L’ombre s’étend sur la terre,

Vois tes enfants de retour

À tes pieds, auguste Mère,

Pour t’offrir la fin du jour.

O Vierge tutélaire,

O notre unique espoir,

Entends notre prière

La prière et le chant du soir !

P.S.

Mes excuses à ceux que j’aurais blessés en les omettant de ce faux

palmarès des « gloires de l’escole ». Mon coeur, lui, se souvient.

Puis, se redire le mot mélancolique de Peghaire : la mémoire, c’est la

faculté d’oublier... | |

Auteur

: Jean-François Pelletier, également né à Ottawa en 1917, décédé à

Montréal le 7 mar 1994. Élève de 1931 à 1939, membre du conventum

1937-1987. | |

Sources.

Article sur le Collège Saint-Alexandre

Archives de Jean-François Pelletier : https://pistard.banq.qc.ca

Wikipédia : Collège Saint-Alexandre

|

|

|

Marcel Walter Landry - Pour toute question ou problème concernant ce site Web,

envoyez moi un courriel.

Dernière modification

: samedi 08 novembre 2025

|